General Electric a annoncé le 26 juin dernier son intention de scinder sa division santé et de sortir totalement du capital de sa filiale de services pétroliers Baker Hughes. Avec ce recentrage stratégique sur l’aéronautique, l’électricité et les énergies renouvelables, le conglomérat américain espère réduire sa dette de 25 milliards de dollars d’ici 2020.

Ce vaste plan de restructuration a pour but d’enrayer la chute de la valorisation boursière de cette grande société (GE a perdu plus de 40% depuis début 2017). C’est Wall Street (et les actionnaires de GE) qui a poussé le vieux groupe à devenir enfin raisonnable. En effet, la stratégie de la société était devenue illisible (tout comme sa comptabilité) aux yeux des analystes boursiers qui ont fini par exiger ce quasi-démantèlement. Pourquoi évoquer le sort de GE dans une chronique sur IBM ?

Une vente par appartements plutôt qu’une faillite

Eh bien justement, c’est un peu le scénario de ce qui va arriver à IBM et qui signifiera sa fin. Car le parcours d’IBM ne va pas se terminer par une faillite, mais plutôt en une « vente par appartements ». Et cette conclusion piteuse ne sera que la prolongation d’une tendance connue depuis 2005 lorsque Lenovo racheta la branche « ordinateurs personnels » d’IBM pour 1,25 milliard de dollars. En janvier 2014 rebelote. Lenovo acquiert une partie de la branche serveur d’IBM pour 2,3 milliards de dollars, IBM se contentant de garder les activités serveur à haute valeur ajoutée (les mainframes quoi).

Cette fois, IBM n’a plus rien à proposer qui puisse intéresser Lenovo, mais je gage que le PDG qui sera mandaté par Wall Street (lorsque l’actuelle Gini Rometti sera remerciée, sans doute d’ici à la fin 2018…) afin de liquider Big Blue, saura trouver des acquéreurs pour les meilleurs morceaux. Rappelons tout de même que, dans les années soixante, IBM était la première capitalisation boursière au monde… On parle beaucoup du cap franchi par Apple dernièrement (plus de mille milliards de dollars de capitalisation boursière) mais IBM a fait (bien) mieux en 1967 : IBM était alors valorisé à 1 300 milliards de dollars, ramenés à leur valeur actuelle.

Autre temps, autres mœurs dirait-on !

Comment en est-on arrivé là ?

Il y a principalement deux périodes dans la chute d’IBM : le déclin et l’échec.

Voyons d’abord à quand remonte le déclin et pour quelle cause. Et, ensuite, nous pourrons examiner quel est cet échec final qui va précipiter la fin de cet ex-géant qui a inventé l’informatique moderne (on doit au moins lui reconnaître cela).

Premier temps, le déclin

Quel est l’événement décisif qui amorça son déclin ? Quel est le point de bascule qui la fit passer de leader triomphant à celui d’acteur du passé qui n’a plus vraiment d’influence sur son industrie ?

Quand on évoque le déclin d’IBM, beaucoup vont se référer aux différents épisodes liés au PC et à OS/2, d’autres vont pointer du doigt les ventes successives des divisions PC et serveurs (déjà évoquées) à Lenovo… Et enfin, les derniers vont simplement faire une analyse chiffrée de la chute des ventes et des profits, comme si le déclin était quelque chose de mécaniquement inévitable.

Je pense pour ma part que le moment-clé du déclin remonte encore plus loin que les débuts du PC : en 1975 plus exactement quand Big Blue décida d’abandonner son projet Future System qui devait assurer une descendance innovante à la ligne des mainframes 360.

Le projet 360 : l’équivalent informatique du débarquement en Normandie !

À cette époque, il s’agissait pour IBM de refaire le coup de maître de la décennie précédente : parier l’avenir de la compagnie sur un projet technologique ambitieux qui allait permettre d’assurer sa suprématie pour les années suivantes. On a du mal à s’imaginer combien le projet 360 avait été un incroyable pari et un défi technique immense couplé à un investissement gigantesque. Les journalistes de l’époque ont évoqué le débarquement en Normandie pour représenter l’ampleur du risque et de la dépense et c’était assez bien trouvé. Le projet 360 avait finalement été une réussite éclatante et il ancra IBM comme leader incontesté de toute l’industrie dès les années soixante.

Future System était le miroir du projet 360 pour les années soixante-dix…

Future System était tout aussi ambitieux et tout aussi périlleux. Mais, alors qu’IBM dans les années soixante avait su relever le défi et trouver des solutions à tous les problèmes (quelquefois péniblement comme dans le cas de l’OS360 qui s’avéra être un développement logiciel tout à la fois gigantesque et décevant, un cas d’école que Fred Brooks commenta pendant des années en conférence à la suite de son fameux livre “The mythical man-month”), le projet Future System fut lui finalement abandonné, car considéré comme trop difficile à faire aboutir. De plus, le fait que le prototype ne soit pas compatible avec les mainframes 360 n’avait évidemment pas aidé… Comment expliquer aux clients qu’il fallait tout redévelopper, une fois de plus ?

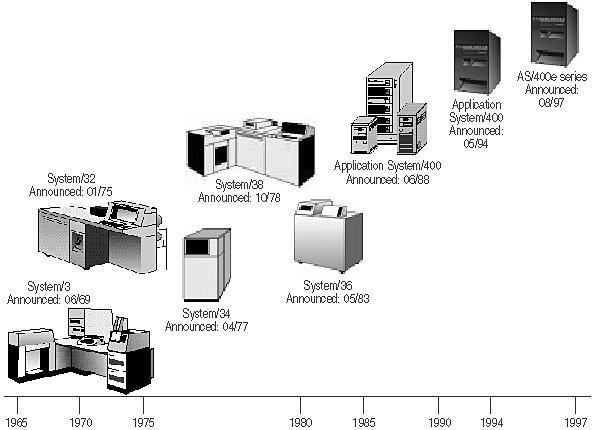

Tout ce qui constituait ce projet ne fut tout de même pas perdu et les retombées des recherches effectuées dans ce cadre furent utilisées dans de nombreux produits d’IBM (dont le mini S/38 et, plus tard, l’AS/400 qui fit un beau parcours).

On peut donc en déduire que la même société échoua à renouveler le même exploit dix ans après, mais était-ce vraiment la même société ?

L’IBM des années soixante était devenu “Big Blue”, une bureaucratie assoupie

Car, entretemps, IBM était devenue Big Blue et son management avait commencé à vieillir. Les enjeux n’étaient plus les mêmes, la société était déjà dans une position dominante et confortable, capable d’absorber financièrement un échec de cette taille qui l’aurait mise en faillite seulement dix ans auparavant. C’est sans doute ici qu’il faut trouver les vraies raisons du renoncement : l’IBM des années soixante n’avait pas ce luxe, elle était dos au mur et ne pouvait que réussir ou mourir. Dix ans après, la réussite et la fortune permettaient (malheureusement) d’envisager d’autres options.

Mais c’est aussi ce confort qui tua l’esprit d’innovation de Big Blue. Cet échec fut certainement le vrai “début de la fin” pour la compagnie. Alors, certes, les efforts de la société américaine en matière de recherches scientifiques sont connus et à juste titre (on lui doit le microscope à effet tunnel qui permit de faire les premiers pas dans le domaine de la nanotechnologie, entre autres), mais financer la recherche de pointe et savoir profiter des ses innovations sont deux choses différentes !

Quand IBM se lança dans l’aventure du PC, l’équipe interne savait parfaitement qu’elle devrait faire appel à des sous-traitants spécialisés (comme Microsoft, mais aussi Intel ou Seagate) pour tenir les délais imposés par la direction générale. Même le top management était conscient que la compagnie n’était plus capable de produire un produit aussi radicalement différent de ses ordinateurs habituels dans des délais acceptables (rien que l’étude du boitier vide du PC allait prendre une année entière si on respectait les procédures internes…). Plus tard, IBM refusa d’être la première à intégrer le processeur Intel 386 dans ces PC (PS/2 alors) pour ne pas risquer de diminuer les ventes de sa division mini-ordinateurs à cause de micro-ordinateurs “trop” puissants. Compaq n’eut pas cette hésitation, mais cette jeune organisation n’était pas -encore- devenue une bureaucratie divisée en baronnies toutes-puissantes. Celles-ci se préservaient de la concurrence interne (l’auto-cannibalisation) par des arbitrages politiques qui paraissaient équilibrés vue de l’intérieur, mais qui n’avaient pas de sens vis-à-vis du marché. IBM était devenue cette bureaucratie rongée de l’intérieur qui prenait ses décisions en dépit du bon sens, car aveuglée par sa propre position.

Rien d’immédiatement mortel mais un poison lent…

Pris séparément, ces différents événements ne sont pas forcément aussi importants, aussi dramatiques qu’ils n’y paraissent et aucun n’a conduit IBM à une catastrophe immédiate. Mais, reliés entre eux, ils forment incontestablement une tendance, une pente, une pente déclinante…

La vente des divisions PC puis serveurs d’IBM à Lenovo est juste dans la continuité de ses retraits et renoncements successifs. Et, avec le recul, je gage que les historiens sauront identifier l’abandon du projet Future System comme le déclencheur de cette longue descente aux enfers.

L’échec de la stratégie du rebond

Les PDG successifs d’IBM sont donc pour beaucoup dans le déclin de Big Blue, mais aucun n’a fait pire que Sam Palmisano (2002-2011) dont la stratégie se résumait à racheter les actions de la compagnie afin d’en maintenir le cours (et le tout avec de l’argent emprunté !!). Quand Gini Rometti a enfin hérité du fauteuil en 2012 (et devant ainsi au passage la toute première femme à diriger IBM…), elle avait une sacrée pente à remonter !

Palmisano à gauche et Rometti à droite… souriants et pourtant !

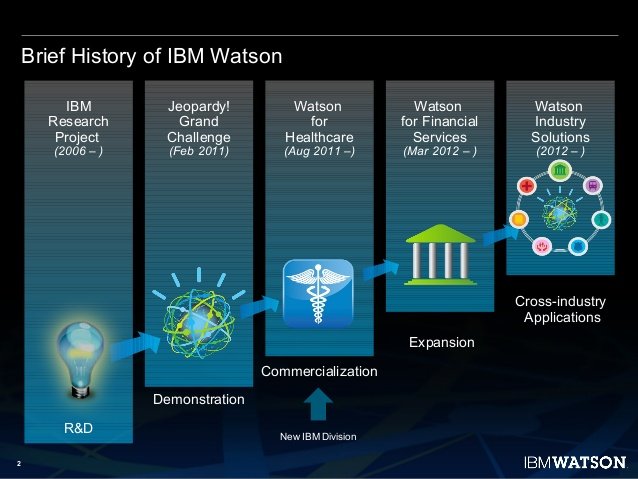

Consciente qu’il fallait « faire quelque chose », elle proposa ce que j’appellerais la “stratégie du rebond” (qu’on aurait aussi pu appeler “stratégie de la dernière chance”…) : se concentrer sur le cloud et sur l’IA (deux secteurs déjà porteurs en 2012) afin de retrouver les sommets. Ce n’était pas idiot dans la mesure où IBM avait effectivement des atouts à faire valoir dans ces domaines, surtout avec Watson dans l’IA.

Une société encore largement ancrée dans des secteurs traditionnels

Mais cela représentait aussi un sérieux défi, car les revenus de la compagnie étaient alors concentrés sur deux pôles importants, mais à faible potentiel de croissance : les services et l’activité traditionnelle matériels/logiciels. Au début des années 2000, IBM s’était engagé massivement dans la course à la taille dans le secteur des services avec l’acquisition de la branche-conseil de PricewaterhouseCoopers (en 2002). IBM était ainsi devenue la première entité de conseil dans le monde entier. En 2015, les services représentaient encore 60% de la contribution aux revenus de Big Blue…

Ce n’est pas pour autant que cette branche service était bien gérée et les clients bien traités, au contraire !

Pour coller à ses impératifs d’optimisation financière, Big Blue licencia massivement ses effectifs opérants dans les pays riches (et donc à salaires élevés) afin de les remplacer par des équipes off-shore dans des pays émergents à faibles coûts salariaux. Mais cela eut aussi pour conséquence de remplacer des équipes aguerries par des novices parlant à peine la langue des clients… Ce qui devait arriver arriva : les ruptures de contrats, provoquées par des clients mécontents, se sont multipliées pendant les quinze dernières années et la réputation de la branche services d’IBM s’est dégradée (de nombreux exemples de cette évolution sont documentés dans le livre “Decline and Fall of IBM” de Robert X. Cringely, voir à https://www.goodreads.com/book/show/22404032-the-decline-and-fall-of-ibm).

Un double pari sur l’avenir… bien mal engagé !

Se reconvertir au cloud et à l’IA impliquait donc un effort important, à tous les échelons de la compagnie. Ce tournant majeur était l’enjeu clé du futur d’IBM, un double pari sur l’avenir.

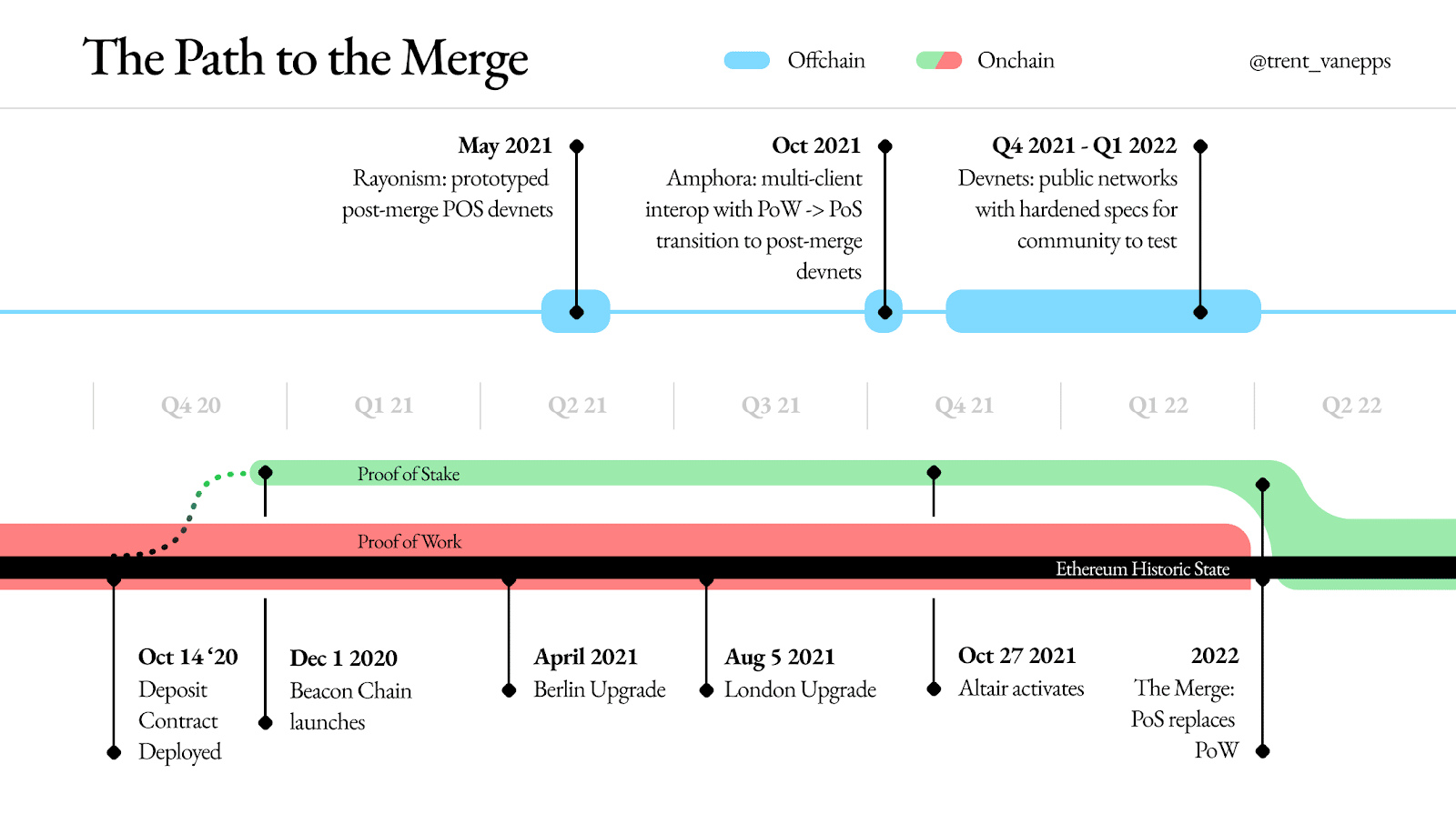

Hélas, ces deux paris n’ont pas porté leurs fruits. Dans le cloud, tout d’abord, IBM n’arrive pas à concurrencer les vrais leaders du secteur que sont Amazon et Microsoft (voir à ce propos, notre série de chroniques sur le marché du cloud à https://www.redsen.com/chronique-alain-lefebvre/marche-cloud-situation-perspectives-evolutions-introduction/). Et cela s’explique facilement : le marché du cloud est extrêmement compétitif et difficile, il faut toujours courir plus vite pour y avancer et Big Blue est très mal armé pour cela. En effet, les multiples plans sociaux des quinze dernières années ont eu aussi pour effet d’écrémer terriblement ses effectifs, et ce dans le mauvais sens : ceux qui ont choisi d’en profiter étaient ceux qui savaient pouvoir se recaser facilement (les meilleurs donc), ceux qui sont restés… eh bien, on imagine bien qu’il ne s’agissait pas du haut du panier. De là à arriver à suivre le rythme d’Amazon, Google et Microsoft sur les infrastructures cloud où il faut à la fois investir et innover en permanence, c’était sûrement trop demander à un effectif démoralisé.

Donc, l’engagement sur le cloud n’a pas donné les résultats escomptés et c’est désormais très visible. Mais quid de l’IA ?

Avec Watson dans sa manche, IBM devrait cartonner, non ?

Watson est super, surtout pour l’effet démo !

Non. Certes, on voit beaucoup de communiqués de presse triomphants (émis par Big Blue) où Watson joue le premier rôle. Mais, sur le terrain, ça se passe mal… En effet, « l’effet démo » de Watson est difficile à reproduire pour de vrai, dans le véritable contexte d’une organisation avec ses vraies données (voir à ce propos l’article “Is IBM Watson a joke?” paru dans le magazine Forbes à https://www.forbes.com/sites/jasonbloomberg/2017/07/02/is-ibm-watson-a-joke/#729c736cda20 et celui tout récent du Wall Street Journal “IBM has a Watson dilemna » à https://www.wsj.com/articles/ibm-bet-billions-that-watson-could-improve-cancer-treatment-it-hasnt-worked-1533961147).

Faut-il le rappeler encore, mais le deep learning réclame des données de qualité, et ce en gros volumes, en très gros volumes. Or, les sociétés qui sont des clientes potentielles pour une solution d’IA comme Watson ont quelquefois des données en gros volumes (en très gros volumes, c’est encore mieux), mais rarement des données en gros volumes ET de qualité…

Du coup, les mises en œuvre de Watson sur le terrain sont rarement des succès et, là aussi, ça commence à se savoir. Donc, seconde impasse dans la stratégie du rebond de Rometti.

Il est clair que, à un moment, devant l’absence de résultats positifs vis-à-vis des « paris prometteurs » d’IBM, Wall Street va siffler la fin de la partie. Et comme GE, Big Blue sera contrainte de réduire sa surface, encore et encore jusqu’à devenir insignifiante.

Je suis toujours dubitatif quand on parle de la fin d’une compagnie – surtout lorsqu’elle dégage beaucoup de profits comme IBM. La disparition de Big Blue été « prévue »‘ par Robert X. Cringely et n’est toujours pas arrivée.

Pour ce qui est du début de son déclin, je ne suis pas certain que l’abandon du projet « Future Systems » en soit la raison. Wikipedia est flou sur les détails, mais il semble (en toute logique) que le but était de construire une « super mainframe ». Or c’est bel et bien le PC qui a dépassé tout le monde du fait de ses économies d’échelles. Au final, une super mainframe de la dernière génération ne peut rien contre des milliers de PC bon marché en parallèle.

On s’aperçoit que beaucoup de géants de l’informatique garde leur monopole sur leur domaine historique mais n’arrivent pas continuer le succès avec les vagues suivantes.

IBM garde un quasi-monopole sur les mainframes, mais n’a jamais réussi à repéter ce tour de force sur le marché des machines UNIX (où Sun s’est imposé comme leader), et encore moins sur le marché du PC. Le meme phénomène est arrivé à Microsoft: un quasi-monopole sur le marché du PC d’entreprise, mais pas la meme emprise sur le marché du Web et encore moins sur le marché du mobile.

Malheureusement, il ne reste plus beaucoup d atouts a IBM.

L hybrid Cloud est sa dernière carte.

En ce début 2021, la société s’est scindée en deux, Watson Health est a vendre.

Je pense que la vente par appartement tiens la corde …

Je pense qu’on est d’accord !

Enfin, quelqu’un qui réfléchit. Ça fait plaisir. Ça fait depuis les années 2000 que je trouve qu’IBM sent à 10 lieues l’entreprise qui fait un peu n’importe quoi. L’entreprise qui n’a pas vraiment d’idées et qui du coup, va vers les trucs à la mode en espérant que ça va marcher (ce qui peut arriver dans certains cas). A la fin des années 2000, avec la progression du CA (même si ça n’était pas extraordinaire, vu la croissance du marché), et son importance dans le domaine des services, je m’étais dit que peut-être que je me trompais et qu’ils avaient réussi leur transformation. Mais, au final, je vois que non.